Siglo XIX. 1803

Solamente se registra un ejemplo albercano en el siglo XIX, inventario de 1803: «tres hilos de coral, menudos, con dos santiagos, un san Miguel, un san Antonio, y una patena de plata, que todo pesa un quarterón, en 80 reales»129.

Siglo XIX. 1832

En el año 1832, al describir los bienes que aportó al matrimonio María Bejarano Campo, se hace constar una compensación en dinero: «por la falta de las Vistas de su patena, 145 reales»130. Determinante testimonio documental de cómo en estos años pareció todavía necesario a esa familia candelaria acreditar su estatus con la presencia y la herencia de la patena entre los bienes otorgados en Vistas, pues, aún habiendo pasado un tiempo y aunque ya ningún oribe las hiciera, se resarce el honor familiar de la novia en moneda con una cantidad considerada equivalente o al menos compensatoria.

Siglo XIX. 1803-1817

El primer documento referente a esta joya en La Alberca del siglo XIX corresponde a un inventario del año 1803, en que se tasan «dos corazones, junto a tres evangelios, un azerique y una bolsa de monjas en 10 reales». Quizá todo ello proveniente del cercano convento de Zarzoso o al estilo de estas monjas Franciscas, de donde tantos recuerdos manuales, especialmente conventinos, quedan como piezas-testigo en las casas de esta serranía.

En 1804 fue tasado «un corazón de plata ahumado en 60 reales»209.

El último inventario sobre la joya-corazón es del año 1817, protocolizado ante el escribano de Cepeda, donde, entre otras prendas y joyas, se cita lacónicamente «una cruz de Alcarabaca, un escarbador y un corazón»210.

Siglo XIX. 1804-1846

En 1804, y entre los bienes de María González Rico constan «unos relicarios, unos bolsillitos y corazones tasados en 15 reales», probable labor de monjas. En inventario de Antonio Bejarano Vallejera, se menciona en el año 1832 «un Relicario de Corazón en 10 reales». Finalmente, y entre los bienes que en el año 1846 aportaron al matrimonio Félix Eugenio Gradillas y su mujer, Cecilia Rico, se apreció «un corazón de oro en 35 reales».

Siglo XIX. 1860

El único documento en que se localiza la joya-corazón en Casas del Conde corresponde a un inventario del año 1860 que dice: «un hilo con su corazón y unos pendientes»221. No deja claro el texto si el término pendientes debe entenderse aquí como joya de las orejas o se refiere a las almendrillas o extremos, generalmente cinco, guarneciendo el corazón de la novia.

Siglo XIX. 1804-1822

En el XIX, además de los corazones pequeños de filigrana, se incrementan en Cepeda los corazones de seda y algún ejemplar de hechura povera en papel256, comúnmente conocidos como de labor de monjas, ya presentes en la centuria anterior; variantes cordiadas de relicario para utilizar sobre el pecho y también prendidos en alguna prenda interior como detente.

En el año 1804, se citan «dos corazones encarnados» en el inventario de Francisca Gascón257.

En 1805, figura en inventario de bienes de Baltasar Herrero, «un corazón de almendrillas grande»258.

En la dote de Catalina González, año 1808, se describe «un relicario grande de corazón con almendrillas, en 80 reales»259. En inventario de Antonio Herrero se hace tasación, entre otras alhajas, de una «Berónica y corazón afiligranado con su bolsa, 24 reales»260. En inventario de Manuel Ciudad, año 1814, figura «un corazón afiligranado [junto a] un San Antonio y una Nuestra Señora de Atocha»261. «Una Berónica y un corazón afeligranado con su bolsa» se describe en inventario de Antonio Herrero del año 1816262. Por último, en la partida de bienes de María Sánchez Domínguez, difunta, año 1822, se menciona lacónicamente «un corazoncito», formando parte de un hilo de gavanzas con «un Santiago, dos carritos [arconciles] dos abellanas y un escarbadientes en 30 reales»263.

Durante los siglos XVIII y XIX, Cepeda es una de las poblaciones donde los tasadores, al realizar los inventarios, comentan a veces y particularizan dónde aparecen guardadas las joyas, en este caso los corazones: en una bolsa de tela, en cajas y arcas, solos o con otras piezas sujetas por una argolla de plata, formando brazal o pendiendo de un listón. En el año 1709, Catalina Blanco custodiaba un corazón «en una caxita de pino». En inventario de 1709, se describe «una bolsita de braçal, un pedaçito de raso y una caxa de pino con una argolla de plata con un crucifixo, un corazón ahumado y cuatro bueltas de sartas». Algunas joyas de Ana Sánchez se guardaban «en una erradita como para sal, en que está la plata». En 1704, Francisco Sánchez tenía «bastantes piezas de plata en una caja grande», y en 1704, las joyas de Juan Gómez, herrador, estaban «en un arca de lazo». Antonio Herrero y Catalina Martín las custodiaban «en una caja de plata». Francisco de la Fuente, 1701, «en una bolsa de seda», y Francisco García, en el año 1704, tenía aseguradas unas joyas «en una argolla».

Siglo XIX. 1823

Entre los bienes de Antonia Guinaldo, del Madroñal, ante el escribano de Cepeda, en 1823, se cita «un relicario con almendrillas, en 60 reales»265. Podría tratarse de un Corazón de novia por las almendrillas, exclusivo elemento de guarnición de esa joya.

Siglo XIX. 1812-1853

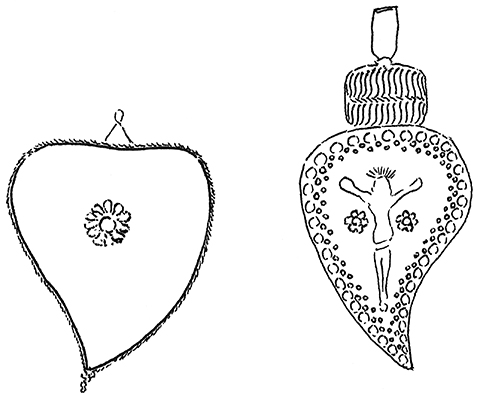

Ya en el siglo XIX, figura en inventario de María Cerezo, año 1812, «un corazón de plata, sobredorado, en 50 reales y […] un corazón de plata con Christo, en 40», pieza que evidencia la fórmula del Corazón de la novia que incluye el crucificado, de hechura figurada y sin cruz, en el centro de esta pieza, como sucede con la patena271. En 1842, en la dote de Don Mariano de la Peña Aceves y María Joaquina Yvancos, se menciona entre otras alhajas, «una sortija con dos corazones, en 30 reales»272. Finalmente, en la dote que aportó al matrimonio Doña Concepción Martín de Prado en el año 1853, se tasa «un corazón de oro, en 18 reales»273.

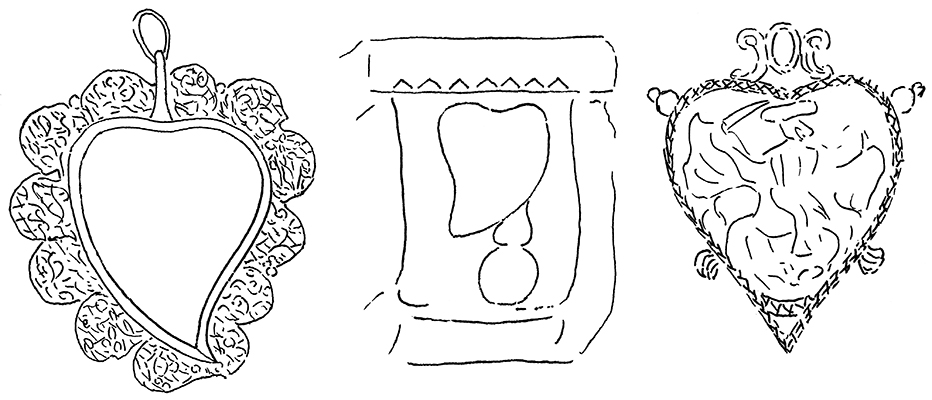

La expansión de la forma cordiada puede verse en estos dos siglos (XVIII y XIX), no sólo en la familia de las medallas y en la de los relicarios, también en las joyas de cerrar y trancar: broches, corchetes y hebillas. Igualmente, en las joyas de manos como sortijas y extremos. Por último, pequeños corazones calados colgando de los sobacos y del palo del crucifijo en los rosarios.

En total, 14 ejemplares de corazón: 12 en el siglo XVIII y 2 en el XIX.

Siglo XIX. 1825-1860

En la dote de esponsales de Leandra Moriente, año 1825, se tasó, entre otras joyas, «un corazón grande de plata con almenas, en 70 reales»292.

En ese mismo año, 1825, en dote ante el escribano de Sequeros y entre otras alhajas y prendas entró «un corazón de plata sobredorado y feligranado, en 6 reales»293.

Finalmente, en escritura ante el escribano de Casas del Conde y entre varias prendas figura, en el año 1860 «un hilo con su corazón y unos pendientes [valorado] en 200 reales»294. No es posible decidir en este texto si por pendientes debe entenderse la guarnición de elementos colgantes que bordean el cerco del Corazón de la novia, o se está incluyendo, además, unas arracadas.

Siglo XIX. 1825

En dote del año 1825, único ejemplar de joya-corazón documentado en este siglo en Sequeros, se tasa «un corazón de plata sobredorado y feligranado en 60 reales»321.

Siglo XIX. 1829-1841

En carta de bienes dotales, año 1829, entre otras prendas y joyas se tasó «un agnusdei de Fernando VII con un retrato, en 3 reales y un broche grande de corazón en 30»323. El contenido de esta joya, una miniatura del rey, es claro y curioso ejemplo de cómo el término agnusdei, en su origen sinónimo de relicario con la figura del Cordero místico en hechura de cera o de otro material, es empleado en este documento, y en tantos otros de distintas épocas, sólo como genérico del continente. Así pues, vemos en este siglo agnus y joyas-relicario en facción de reloj que se convierten en portarretrato y guardapelo.

En hijuela de Miguel Antonio Barrio, año 1831, se tasaron «unos broches de corazón [en] 46 reales»324.

«Dos bolsas y un corazón de seda, en 5 reales» figuran en inventario de 1833325.

En el año 1841 y por tercera vez, vuelven a citarse junto a «un par de broches grandes con caras aumadas, otros [broches] de corazón»326.

En inventario de 1841 se describe «en un cordón, un corazón, caracol y cuerno en 2 reales»327.

De los cinco documentos sobre las joyas-corazón en el Sotoserrano del siglo XIX, tres hacen referencia a la familia de las joyas conocidas como de «cerrar y trancar», broches cordiados que figuran aquí sueltos, probablemente para utilizar en anguarinas, capas y sereneros. En el cuarto texto el corazón, de seda y hechura casera o de los de Zarzoso, se emplea como «detente» y lleva embutidos en el «alma» evangelios u otras nóminas sagradas y reliquias. Por último, en el quinto documento, el corazón (quizá amoroso detalle de padrinos al cristianar), forma parte de un dijero de infantes y se acompaña de dos amuletos, caracol y cuerno, en ese ceñidor que los une.

Siglo XIX. 1800

En el año 1800, se hizo inventario de los bienes de Antonio Sánchez Montero y entre ellos figuraba «un corazón de plata», junto a una santa, una verónica, un escarbador y una mano [higa sin especificar el material]337.

Siglo XIX. 1820

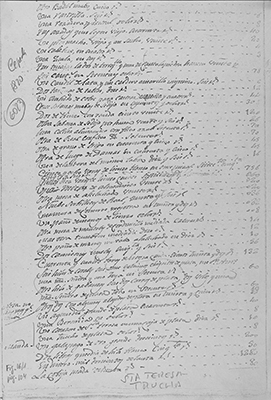

«Un corazón de Santa Teresa en una caja de plata, 10 reales, y una trucha de plata en 8 reales» consta en inventario de Catalina Martín, año 1820362.

Suman, en total, 11 piezas en Cepeda con la hechura de santa Teresa.

Siglo XIX. 1826-1845

«Una Santa Teresa en 6 reales» se menciona en inventario del año 1826368. En ese mismo año, «una Santa Teresa con un relicario de plata en 16 reales»369.

En inventario del año 1829 figura «una Santa Teresa embutida en cartón y cristal por delante en 2 reales»; probablemente un pequeño escaparate o conventino, de labor de monjas370.

En inventario de 1833 forman parte de una brazalera las piezas siguientes: «una Santa Theresa y caja de plata, un relicario grande con caja y cadena de lo mismo en 60 reales»371.

Otra brazalera se cita en inventario de Marcelino Hernández, año 1845, en la que figuran «un Santo, una Santa Theresa y un San Antonio en 36 reales»372.

En total, suman en esta población 7 piezas de santa Teresa.

Siglo XIX. 1825

En dote del año 1825, se apreció «una Madre Teresa de plata lisa en 40 reales»380. Suman un total de 8 ejemplos documentados en San Martín del Castañar.

Para determinar el estado de conservación de cada pieza o prenda se utilizan los siguientes términos: nueva, en buen estado, mediada, traída, vieja, hollada, bien hollada, y pazida por la polilla; estos dos últimos términos aparecen en Sotoserrano en inventario de Bartolomé Aumado, año 1601 (AHPSa. Prot. 6289, ff. 113-116). Cuando el tasador observa una pieza para valorar el tiempo que ha pasado por ella, emplea el concepto latino de antiquitas y la califica de antigua, de las antiguas, muy antigua y antigüísima [sic]. Según la informante albercana Francisca Becerro (62 años en 1979), «el traje más antiguo y completo de Vistas era el de la tía Petra la Sorda, que venía de la tía María la Quina, faltan los anillos y tumbagas».

AHPSa. Prots. 6032, f. 20 y 6288, ff. 116-120. En el documento albercano se hace clara diferencia entre un arca buena y un arca para las Vistas (el cassone italiano) con elementos formales propios.

Respecto a lo que se denomina en los documentos el hato negro o lúgubre hay que distinguir, por un lado, el complejo luto familiar serrano y las mandas estipuladas en cada testamento y, por otro, la personal elección de la mortaja, que era, muchas veces, el hábito de una Orden o Religión (franciscana, carmelitana, dominicana…), o a estilo de pobre de solemnidad, con sólo una sábana por mortaja, «a imitación de Cristo, nuestro bien» y como demostración de devota y suprema pobreza (Cea 1985:21-69).

Sobre las joyas albercanas y los fondos que de esta localidad guarda el madrileño Museo del Traje, cf. Herradón (2005).

En la comarca de Llanes (Asturias) se comenta entre los campesinos que algo va delanteru o traseru cuando se lleva descompensado el peso de una carga, especialmente los carros de vacas que transportan el heno durante la recolección en el verano, a los que se añade sobre la caja, por delante y por detrás, un armazón de madera o telera, doblando así su capacidad.

Así nos informó en la Alberca Francisca Becerro, de 62 años, en 1979. Nos comentaba el siguiente dictado tópico albercano: «¡Vaya lo que tarda fulana en vestirse; parece que se está poniendo las Vistas del tío Pedro Pérez!», señalando así que, a mayor número de manteos, formando cortapisa, más señorío y ringorrango.

Sobre la pintura de Tomás Yepes del año 1644 (monasterio madrileño de las Descalzas Reales), vid. en «Nuestra Señora de los Desamparados» (Cea 2005: 194-195).

En Miranda del Castañar (APM), con fecha 11 de octubre del año 1754, folio suelto: «Que estén y viban separados por espacio de ocho días sin verse, ablarse, tratarse ni comunicarse en público ni en secreto. Y después de contraer matrimonio vean la Misa Maior que se zelebrare en dicha iglesia en un día festivo, el dicho Miguel [sic por fulano de tal], sin capa ni capote, i la dicha Ysavel [sic por fulana de tal], sin manto, mantellina ni cobija. Ambos en pie, con velas encendidas en las manos, sin arrodillarse, como no sea al Elevar [la hostia en el momento de la consagración] […], y se les absolverá del Yncesto i reato que han cometido in utroque foro […]; y por espacio de tres meses, también continuos y no interpolados, el dicho Joseph [sic por fulano de tal] travajará en la obra [de la iglesia] si la hubiere; y, en su defecto, en otro lugar pío, sin llevar estipendio alguno; y no habiendo lo uno ni lo otro tocará las campanas a las horas regulares. Aiudará a misa si supiere. La susodicha, al mismo tiempo, lavará la ropa de dicha Yglesia, cuidará del aseo de sus altares [que no tuvieren muñidora propia] i la barrerá, sin llevar tampoco estipendio». A partir de la mayoría de edad, el hombre y la mujer no podían acudir a la iglesia sin el correspondiente sobretodo: él con anguarina o capa y ella con la cobija o manta del ventidoseno. Estas prendas de aparato tenían que ser de los colores establecidos como honestos, pues estar sin ellas en sagrado era como estar desnudo. El hombre y la mujer tienen cuatro opciones de relación social, secularmente establecidas, como universal lenguaje corporal a través de la indumentaria: «estar vestido»; «estar a cuerpo»; «estar desnudo» y «estar en carnes», «en cueros» o in puribus. Se está vestido cuando salimos a la calle con el sobretodo; a cuerpo, cuando vestimos las prendas de estar en casa; desnudos o en paños menores, para trabajar con mayor desahogo (vg. los sayones en el martirio de santa Catalina); en carnes o en cueros, desnudos (vg. Cristo en la Cruz o San Sebastián). Incluidos entre los bienes dotales, constan los subidos gastos de dispensación matrimonial por parentesco (que, a veces, se pagan fraccionados), en al menos una docena de ejemplos en los siglos XVIII y XIX, lo que da idea de la abundancia de bodas de conveniencia: Cepeda, año 1704: «Que no se le qüente [que no se le tenga en cuenta] a mi hixa lo que costó la despensación». AHPSa. Prot. 5996, f. 25v; Cepeda, 1746. Dote de Miguel Sánchez y Catalina Sánchez: «del gasto de la Boda, 135 reales, y del gasto de espensa [sic], 340 reales». Prot. 6003, ff. 69-70; Monforte, año 1766. Dote de Francisco de Arriba: «de espensación y gastos de ella y diligencias, 221 reales». Prot. 6179, f.149; Candelario, año 1799: «y se pagó por la Despensación y azedurías que correspondió a nuestra parte, 220 reales». Prot. 1143, ff. 14; Candelario, año 1801: «de Dispensa y azedurías, 250 reales de vellón». Prot. 1143, f. 111v; Cepeda, año 1807: «por certificado de Dispensa, 4 reales»; APC. Becerro de 1766, f. 284; Candelario, año 1813: «no tiene abonado, el dicho Juan, la mitad del coste de la Dispensa, que son 351 reales». Prot. 1147, sf.; Candelario, año 1820: «para pagar la Dispensa que tuvo con su mujer, Fernanda Muñoz, 363 reales y 8 maravedís, de tarifa en Plasencia, y 343 de diligencias, que son 703 reales»; Madroñal, año 1821. Partijas de Francisco Guinaldo y Margarita Sánchez:«de la mitad de la dispensa, 400 reales». Prot. 6023, ff. ss; Candelario, año 1833: «coste de Dispensa, 500 reales». Prot. 1153, 19 fols.; Candelario, año 1833: «para Dispensa, 425 reales». Prot. 1153, ff. 111v.

La [m] entre corchetes corresponde, en este listado de prendas, a la mujer y la [h], a las del varón.

AHPSa. Prot. 6301, ff. 7-10.

La documentación notarial en el AHPSa sobre Candelario comienza en el año 1700 y finalizaba, cuando yo la consulté, en 1873.

Son prácticamente inexistentes, en la documentación que hemos manejado, los textos en los que se puede traslucir el distinto papel, estatus y jornales entre los oficios de sastres y costureras, y por ello cobran importancia los testimonios que presentamos aquí. El primero de ellos, en Sotoserrano, año 1675, corresponde a los bienes que el Señor licenciado Matheo Hernández dio en dote y casamiento a su sobrino, Juan Barril, que casó con Margarita Hernández: «de hacer los vestidos, de jornales y gastos de sastres, 66 reales». AHPSa. Prot. 6301, ff. 10v-11. El segundo, en San Martín del Castañar, año 1668. Cuenta Mateo González en su testamento: «quando [le] hize las Vistas para casarse [a mi hijo] tube en mi casa, dos días, tres sastres y les hize la costa y pagué el jornal; de todo, 42 reales, y es mi voluntad los traiga a división». No habiendo quedado satisfecho con la solución que daba en el testamento, Mateo la enmienda en el codicilo, de ese mismo año: «…y 42 reales de costa y jornal que había pagado a los sastres que hizieron las Vistas a la mujer de dicho su hijo, Juan Sanz Bastida, es mi voluntad no se le cobre por no dexar pleytos a sus hijos». AHPSa. Prot. 6189, ff. 4-4v y 23. El tercero en Villanueva del Conde, año 1754: «Gasto y jornales de sastres para hacer las galas [de boda], 50 reales». AHPSa. Prot. 6176, f. 9v. El cuarto en Santibáñez de la Sierra, año 1754: «3 reales que llevó la costurera por componer unas albas». APStbñz. Libro de Quentas de 1711, f. 94. El quinto en Miranda, año 1767: «133 reales, los mismos que importaron los jornales de sastres y comidas de 21 días que tardaron los sastres en dicha echura de estandarte y composición de los ornamentos». APM Cuentas de Fábrica de 1750, sf. El sexto, en Cepeda, año 1767, en el testamento de Isabel Gómez: «una camisa nueva que está en casa de la costurera». AHPSa. Prot. 1138, f. 6. El séptimo en San Esteban de la Sierra, año 1809, donde constan gastos en la iglesia parroquial por valor de «240 reales a dos Maestros de sastres y una costurera por 10 días que trabajaron en la sacristía, a razón de 12 reales cada uno al día. It. 30 reales a la costurera, María Theresa [¿Caba?]. Por 5 días que trabajó en compañía de los dichos sastres» [al margen se lee «Sastra», probable testimonio de protesta reivindicativa, quizá, del mayordomo de fábrica de ese año o de la propia costurera, frente al texto del escribano]. «It. 46 reales de dos madejas de seda blanca, dos de seda negra y dos de seda encarnada, de componer y reformar todos los ornamentos. It. 8 reales al que traxo de Salamanca los cíngulos, seda y flequilla para la iglesia». La seda blanca para los ornamentos en tiempo de alegría litúrgica, principalmente para las festividades de Navidad, Resurrección, Ascensión, Corpus Christi, Asunción y Natividad de María; la seda encarnada para las fiestas de mártires y Pentecostés, y la negra para las misas y honras de difuntos. APSEstbn. Fábrica de 1800, f. 33.

Quizá no entendió del todo el Maestro Correas este refrán, por antiguo, cuando nos priva de las sabrosas explicaciones con que los suele aclarar.

Esta patena del Zarzoso formó parte de KYRIOS en Las Edades del Hombre de la catedral de Ciudad Rodrigo, año 2006. Vid. ficha nº 105-2, p. 255, sub voce «patena», a cargo de Eduardo Azofra, Agustín y Manuel Pérez Hernández.

El fraile mercedario está usando aquí la voz «patenas» como término genérico (joyas, dijes, alhajas), ya que la patena no tiene vidrieras por ninguna de sus dos caras.

En los años 70 del pasado siglo, en la colección de los anticuarios Eutiquiano y Manuel García, en la madrileña plaza de Santa Ana, podía haber 100 patenas, tasadas en unos precios que oscilaban entre las 80.000 y las 250.000 pesetas. Según el informante albercano Tomás de los Hoyos Martín (de 77 años en 1979), el traje de Vistas de la familia de los Evaristos, que pesaba 18 libras, único que conservaba la manta ventiosena de Vistas, fue adquirido en los años 40 por Elvira Lucena en la cantidad de 11.000 pesetas; posteriormente donado por sus descendientes al Museo del Traje de Madrid. A finales del pasado siglo quedaban en la Alberca unos 50 trajes de Vistas sin las alhajas, y sólo 6 completos.

En la actualidad y para poder cumplir con las exigencias de mayordomía en los rituales festivos de la Asunción y Corpus Christi, especialmente en sus ofertorios, algunas familias albercanas han adquirido trajes nuevos de Vistas, siguiendo los patrones antiguos, con menor o mayor acierto en sus resultados y siempre con la mejor voluntad de mantener la tradición y el patrimonio serrano.

Se entiende aquí por «plata» el resto de piezas (cruces, medallas, relicarios y otras joyas que cuelgan de las vueltas) con sus dos elementos esenciales, que denominamos «material de relleno»: las piezas esféricas, bollagras o gabanzas y las tubulares, arconciles o castillejos almenados.

AHPSa. Prot. 6032, ff. 112-112v.

AHPSa. Prot. 6032, f. 147v.

AHPSa. Prot. 6032, f. 18.

AHPSa. Prot. 6032, f. 20.

AHPSa. Prot. 6032, f. 50v.

AHPSa. Prot. 6033, fs.

AHPSa. Prot. 6285, ff. 32 y ss.

AHPSa. Prot. 6285, ff. 28-28v. Aparecen aquí los términos carrillos o carritos, voces menos utilizadas en los documentos que sus sinónimos arconciles/alcorcíes/arconcillos.

AHPSa. Prot. 6287, ff. 58 y ss.

AHPSa. Prot. 6287, ff. 166 y ss.

AHPSa. Prot. 6223, f. 105.

AHPSa. Prot. 6143, f. 31.

AHPSa. Prot. 6143, f. 69.

AHPSa. Prot. 6143, ff. 18 y ss.

AHPSa. Prot. 6143, ff. 30 y ss.

AHPSa. Prot. 6143, f. 69.

AHPSa. Prot. 6143, f. 20.

AHPSa. Prot. 6143, f. 225v.

La documentación conservada de esta villa de Cepeda en el AHPSa abarca de 1640 al 1859.

AHPSa. Prot. 5981, sf. No conserva Cepeda documentación del siglo XVI. Por la abundancia de patenas en este siglo XVII hemos de suponer que se utilizaran en esta villa ya en el siglo anterior.

AHPSa. Prot. 5981, ff. 188 y ss. Aparece aquí la voz arconzil/arcozil, sinónimo de carrillo/ carrito.

AHPSa. Prot. 5982, ff. 166v y ss.

AHPSa. Prot. 5983, ff. 17-18.

AHPSa. Prot. 5983, ff. 7-8v.

AHPSa. Prot. 5985, ff. 34 y ss.

AHPSa. Prot. 5986, ff. 128-129v.

AHPSa. Prot. 5987, ff. 78-79v.

AHPSa. Prot. 5994, ff. 108-118v.

AHPSa. Prot. 5987, ff. 95-96v.

AHPSa. Prot. 5988, ff. 28-31.

AHPSa. Prot. 5991, ff. 39 y ss.

AHPSa. Prot. 6143, f. 69.

AHPSa. Prot. 6143, ff. 18 y ss.

AHPSa. Prot. 6143, f. 21v.

AHPSa. Prot. 5992, f. 160.

AHPSa. Prot. 5993, ff. 1-4.

AHPSa. Prot. 5995, ff. 108v.

AHPSa. Prot. 5995, ff. 200-203.

AHPSa. Prot. 5995, ff. 124-127.

AHPSa. Prot. 5999, f. 141.

AHPSa. Prot. 5995, f. 141.

APM. Libro de la Cofradía del Rosario que comienza en 1637, sf.

APM. Libro de Difuntos y Testamentos de 1647 a 1701, f. 23.

En la «Visita» a la parroquial de Linares, año 1755, se ordena: «que se desaga el cáliz grande más antiguo de esta iglesia, que apenas es servible por la hechura tan antigua i llena de molduras de feligrana, que yeren las manos quando se dice Misa, i es menester hacer de otro modo las ceremonias […]. Se haga otro nuevo i se lleve el que se á de hacer a Manuel Aillón, Platero, vezino de la ciudad de Salamanca». Al año siguiente consta un libramiento de «214 reales del renuevo de un cáliz [probablemente el susodicho] y el incensario». Cuatro años después vuelve a suceder lo propio con el viril o custodia: «1.912 reales de vellón, costte que tubo el viril nuevo que yzo Juan Manuel Sanz, Platero de Salamanca, rebaxado lo que se le entregó del antiguo, en que entra 120 reales del Dorado del copón, como consta de esquela. Itten, 47 reales de gratificación a el Platero, y los 7 del gasto que se yzo con dicho Plattero quando vino ha [sic] traer el viril, con él y su caballería». APL. Libro de Fábrica de 1656: año 1755, ff. 200v- 201; año 1756, f. 204v.; año 1760, f. 216.

APM. Ibid. f. 15.

APM. Libro de Difuntos y Testamentos de 1647 a 1701, f. 15.

APMF. Libro de Fábrica de 1600, sf.

AHPSa. Prot. 6190, f. 60.

AHPSa. Prot. 6190, f. 3.

AHPSa. Prot. 6190, ff., y Prot. 6193, f. 113.

AHPSa. Prot. 6187, f. 16.

AHPSa. Prot. 6220, f. 163.

AHPSa. Prot. 6221, f. 49.

AHPSa. Prot. 6222, f. 138v.

AHPSa. Prot. 6225, f. 31v.

AHPSa. Prot. 6288, ff. 76-79v. Por toballa se entiende en la época el paño que suele descansar en los brazos de la cruz, sin el crucificado.

AHPSa. Prot. 6289, ff. 63-70. Existe otro inventario de este año (ff. 4-12 del mismo protocolo) con levísimas diferencias. En este segundo los carrillos o arconciles se describen como «de plata labrada» y las dos patenas, «esmaltadas» y «de razonable tamaño». En esta versión se omite la identificación de las imágenes y se atiende más a la labor y tamaño. Se trata sin duda de las mismas piezas en tasaciones distintas.

La cursiva es mía.

AHPSa. Prot. 6289, ff. 301-303v.

AHPSa. Prot. 6289, ff. 2-2v.

AHPSa. Prot. 6291, ff. 4-13.

AHPSa. Prot. 6295, ff. 84-85v.

AHPSa. Prot. 6299, f. 97v.

AHPSa. Prot. 6304, f. 109v.

AHPSa. Prot. 6305, f. 58v.

Inventario de Bienes del Humilladero, Libro de Quentas de la Cofradía de la Vera Cruz de 1629 a 1690. ADS, 384/24.

AHPSa. Prot. 6102, f. 102.

AHPSa. Prot. 6103, f. 130v.

AHPSa. Prot. 6103, f. 98.

AHPSa. Prot. 6105, f. 29v.

AHPSa. Prot. 6107, ff. 194 y ss.

AHPSa. Prot. 6108, f. 107.

AHPSa. Prot. 6112, f. 4.

AHPSa. Prot. 6118, f. 252.

AHPSa. Prot. 6120, f. 126v.

AHPSa. Prot. 6118, f. 161.

AHPSa. Prot. 6120, f. 116v.

AHPSa. Prot. 1133, f. 60v. No recuerdo ninguna otra población que recoja este término o variante, ni pieza testigo con esta forma. La cursiva es mía.

Avellanas y olivetas son dos variantes de granos que forman el material de relleno en los hilos y en las vueltas chicas. Oliveta es sinónimo de lo que en La Sierra de Francia se conoce más comúnmente como hueso de aceituna.

AHPSa. Protocolos 1134, f. 22 y 1141, partija que consta de 29 folios.

AHPSa. Prot. 1135, ff. 30 y ss.

AHPSa. Prot. 5997, f. 18.

AHPSa. Prot. 5996, ff. 75-78.

AHPSa. Prot. 5997, ff. 130-135v.

AHPSa. Prot. 5997, ff. 200-211.

AHPSa. Prot. 5997, ff. 236-239.

AHPSa. Prot. 5997, f. 18.

AHPSa. Prot. 5997, f. 14.

AHPSa. Prot. 5997, ff. 302-305v.

AHPSa. Prot. 5997, ff. 162-164.

AHPSa. Prot. 5997, ff. 21v y ss.

AHPSa. Prot. 5999, ff. 93-94v.

AHPSa. Prot. 5999, ff. 127-131v.

AHPSa. Prot. 5999, ff. 13-17.

AHPSa. Prot. 6903, ff. 45-50v.

AHPSa. Prot. 6903, ff. 66-69.

AHPSa. Prot. 6903, ff. 11bis-19bis.

AHPSa. Prot. 6903, ff. 11bis-25bis.

AHPSa. Prot. 5997, ff. 268-271v. El color encarnado aparece como preferido en los bordados de los camisones y camisas en esta población de Cepeda (Cea 2014: 487-520).

Uno de los mayores asombros del, ya tan dilatado para mí, estudio de la indumentaria serrana, ha sido el de su incomparable riqueza en el léxico de las gamas de color, más de cien variantes, que aluden, la mayoría de las veces, a nombres de animales y plantas, en este caso el color rabo de zorra, tonalidad entre el pajizo y el leonado.

AHPSa. Ptot. 6002,f.53.

AHPSa. Prot. 6003, ff. 17v y ss.

AHPSa. Prot. 6004, ff. 81-84.

Permítaseme aquí una confesión personal. Cómo en los años 70, realizando unas pesquisas en los archivos parroquiales de Sequeros sobre los paralelos entre los dos lienzos del camarín bajo del Robledo y los seis sobre la vida de la Virgen, del retablo de la Cuesta de Miranda del Castañar, recién descubiertos por Pilar Fernández Campelo y el que esto escribe (El Adelanto, 24 de febrero de 1974, p. 5), encontré en los Libros de Fábrica el, para mí, fascinante término sayuelo, que iba a cambiar el rumbo temático de mi vida profesional, con la posterior tesis de doctorado: Antropología regional reflejada en las joyas de la Sierra de Francia y Candelario, siglos XV al XX (Salamanca. Universidad Pontificia, 6 de febrero de 1982).

AHPSa. Prot. 6112, f. 4.

AHPSa. Prot. 6009, ff. 28 y ss.

AHPSa. Prot. 6014, ff. 167 y ss.

AHPSa. Prot. 6149, f. 162.

AHPSa. Prot. 6313, ff. 33-37.

AHPSa. Prot. 6127, f. 135v.

AHPSa. Prot. 1153, ff. 2 y ss.

AHPSa. Prot. 6032, ff. 112-112v.

AHPSa. Prot. 5999, ff. 13-17.

Covarrubias no recoge esta acepción en ninguna de las dos variantes, ni como tablilla ni como tablero. Autoridades no recoge las voces tablero ni tablilla, en el sentido que reciben en nuestros documentos. Tampoco, el DRAE ni el Lamano.

AHPSa. Prot. 5988, ff. 28-31v.

AHPSa. Prot. 6188, ff. 194-194v.

AHPSa. Prot. 6189, sf.

AHPSa. Prot. 6020, f. 197v y ss.

AHPSa. Prot. 6222, f. 215.

AHPSa. Prot. 5978, ff. 137 y ss. Desafortunadamente, esta población sólo conserva documentación notarial en el AHPSa de los años 1760 a 1860.

AHPSa. Prot. 6903, ff. 45-50v.

AHPSa. Prot. 6903, ff. 76-77v.

AHPSa. Prot. 6002, ff. 191-194v. En conversación de 18 de marzo de 2020, con la informante y amiga Ascensión Sánchez, de 90 años, y a propósito de la presencia de documentos sobre la familia cepedana de los Sánchez, con tanta presencia en este estudio, me comentaba que los dos apellidos ricos de Cepeda (o más ricos) son Gascón y Felipe.

AHPSa. Prot. 6010, ff. 221 y ss.

AHPSa. Prot. 6010, ff. 108 y ss.

AHPSa. Prot. 6015, ff. 25 y ss.

AHPSa. Prot. 6015, f. 132. En alusión a las tres dobleces en que milagrosamente dejó Cristo su rostro retratado (veron ikonon) en el sudario de Marcela, que más conocemos como Verónica: «Tres dobleces tenía el paño, tres caras dejó pintadas, una mandó pa Jaén y otra pa la Casa Santa, y otra mandó para Roma, pa onde el padre santo estaba» (versión albercana recogida de Marcelina Hernández Martín, de 80 años, en abril de 1986).

Documentamos en Cepeda siete casos de «arracadas de tablero», variante de pendiente de las orejas que no debemos confundir con las piezas que estamos presentando aquí. AHPSa. Prot. 6903, año 1715, inv, de Alonso Garzía, ff. 13-17. Prot. 6903, año 1718, inv. Alonso de la Fuente, ff. 66-69. Prot. 6000, año 1723, inv. de Mª González, ff. 12-14v. Prot. 6002, año 1740, inv. de María Martín, ff. 51-56. Prot. 6003, año 1743, inv. de Mª Blanco, ff. 61-67v. Prot. 6003, año 1743, partijas de Juan Sánchez de Miguel, ff. 17v. y ss. Prot. 6012, año 1778, inv. de Juan Sánchez Casado, ff. 87 y ss. También en Cepeda, la variante del tablero-mueble o artesa como «tablero de teñir», año 1708, en inventario de Ana Sánchez, Prot. 5998, ff. 188-191.

AHPSa. Prot. 6243, ff. 266 y ss.

AHPSa. Prot. 6244, f. 46.

AHPSa. Prot. 6244, f. 149.

AHPSa. Prot. 6245, f. 125.

AHPSa. Prot. 6247, ff. 446v y ss.

AHPSa. Prot. 6251, ff. 105 y ss.

AHPSa. Prot. 6252, ff. 127 y ss.

AHPSa. Prot. 6322, ff. 121-124.

AHPSa. Prot. 6328, f. 148.

AHPSa. Prot. 5984, ff. 25 y ss.

APM. Libro de Difuntos de 1628, f. 16. En ambos textos las mujeres donantes eligen muy bien joya para sus vírgenes. En el caso de la del Rosario, porque es el atributo que muestra siempre en su mano derecha. El hilo de gabanzas con piedras de cristal, que se da en manda a la Virgen de la Cuesta, «grande», se adapta mejor a las muñecas a manera de ajorca y también al cuello, mientras que un hilo de avellanas es más apropiado para la talla «pequeña» o «aparecida».

AHPSa. Prot. 5988, ff. 28-31v.

AHPSa. Prot. 6108, f. 42v.

AHPSa. Prot. 6102, f. 87v. Sobre esta tipología, vestidera, de imágenes, vid. Cea (1992).

APSEstbn. Libro de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario de 1685 a 1761, ff. 435v.

APSMtn. Libro de la Cofradía del Rosario de 1685 a 1761, ff. 177 y ss.

AHPSa. Prot. 1140, ff. 14 y ss.

AHPSa. Prot. 6167, ff. 16-17.

(Cea 1985: 64) (2005: 87-91,95-97) (2007: 486-487) y (Arbeteta 2003: 137). En las distintas versiones pintadas sobre la valenciana advocación de los Desamparados –desde la famosa de Tomás Yepes (1610) para el madrileño monasterio de las Descalzas Reales–, con motivo de las mayordomías anuales, así perpetuadas en la memoria colectiva, suele haber uno o varios relicarios en hechura de firmeza, prendidos del sayo de la Virgen. De los 730 relicarios del Museo Etnográfico de Castilla León, que estudiamos en su día, tan sólo cinco son firmezas (catálogo en preparación).

Müller recoge también dos firmezas de oro, gemas y diamantes pertenecientes al Instituto Valencia de Don Juan de Madrid (Luton Hoo, Sir Harold Wernher, Bart.: 118, figs. 183-184). La traza de Pera Pau Gamba es recogida de nuevo por González, Elvira y M. Magdalena Riera (2002: 101, fig. 41).

Esta forma, en disposición piramidal, sólo es atributo en la cabeza del Padre Eterno, pero no de las otras dos personas (el Hijo y el Espíritu Santo) como conjunto trinitario.

Liñán y Verdugo, Antonio (1620: 230). Sarrailh utiliza la edición de 1885, Barcelona, Biblioteca Clásica Española.

No en vano utilizaría Tirso este término para dar nombre a dos de sus obras, La firmeza en la hermosura y La firmeza en la desdicha.

Navarrete. Conserv. Dis. 34.

Recogido en Miranda del Castañar por Antonio Cea Gutiérrez a Petra Nieto Coca, de 68 años, en octubre de 1973.

Alternativa de las vueltas en el traje de Vistas y elemento complementario, las brazaleras o brazales, conocidas también como colganderas y esquileras en Mogarraz, son un manojo de cadenillas de plata, o de metal que se atan a las mangas del jubón femenino a la altura de las axilas, cayendo en ocasiones hasta el borde de los manteos. De ellas penden todo tipo de cruces, medallas, relicarios, joyas-utensilio (bernegales, escarbadientes, la cuchara y el tenedor, conocidas popularmente como «el macho y la hembra»). Las brazaleras no se prodigan en la documentación serrana, tan sólo 14 ejemplares entre Sotoserrano (2), Cepeda (5), Sequeros (1), y Monforte (6), más las piezas-testigo que se conserven en Mogarraz y la Alberca. El dijero es al niño lo que la brazalera a la mujer. En el documento más antiguo, Sotoserrano, año 1606, figura en el testamento de Catalina González: «una saya de palmilla con sus mangas verdes y sus braçales»: AHPSa. Prot. 6290, ff. 24-27v. En Cepeda, 1703, en inv. de Juana González, «tres bolsas del braçal, de raso y un cordón de monxas». Prot. 5996, ff. 7-8v. En Cepeda, año 1703, en la dote de Catalina Aumada, vdª que fue de Julián Martín, que casó de nuevo con Marcos González, se citan «dos bolsas de Raso de braçal y un cordón de monjas»: Prot. 5996, f. 117. En Cepeda, 1708, en inv. de Joseph Sánchez: «imagen de Nª Sª de Belén con espejo, al otro lado del braçal»: Prot. 5998, ff. 62-65v. En Cepeda, 1710, en entero de los bienes de Matheo Hernández, «una bolsita de braçal»: Prot. 5999, ff. 23-27. En Cepeda, en el capital de los hijos de Marcos Hernández consta «una bolsita de braçal de dos retacitos de raso, 3 reales»: Prot. 5999, f. 78. En Sequeros, año 1774, en inventario de Matías Prieto, se describe «una almilla para mujer, de escarlatín, que tiene al brazal un corazonzito de plata, todo en 18 reales»: Prot. 6251, f.142. En Monforte, año 1825, figura en inventario «una vrazalera compuesta de Cristo de Burgos pequeño, Santa de Franzia, anusdei, escarvador y cadena, todo de plata, en 20 reales»: Prot. 6186, f. 74. En Monforte de nuevo, año 1833, «una Brazalera con caja de plata, con Santo de oro dentro y dos Santiagos de plata [todo en], 80 reales; iten, otra Brazalera con Santa Teresa y caja de plata y un relicario grande con caja y cadena de lo mismo, 60 reales»: Prot. 6920, f. 25v. En 1837: «una brazalera con cadena, un Santo grande de vidrieras y dos santas, todo de plata, 20»: Prot. 6920, f. 61 y ss. En Monforte, también en 1837, se describe «una vrazalera con cadena de plata aumada y dos santas de plata en 10 reales»: Prot. 6920, f. 71. En Monforte, por último, año 1845, se describe «una Brazalera con Santo, Santa Teresa y San Antonio, en 36 reales» en inventario de Marcelino Hernández: Prot. 6921, ff. 11-14v. En total, suma el brazal 239 años de existencia documentada. Vid. (Hoyos 1959: 403-405).

AHPSa. Prot. 6288, ff. 116-120.

AHPSa. Prot. 6288, ff. 116-120.

Sobre la implantación del bordado serrano, los diversos puntos, formas y colores, su vigencia desde antiguo y su interés por innovar o, al contrario, por fosilizar, a través de muestrarios y dechados, es buen ejemplo el inventario de bienes de Francisco López, vecino de San Martín, año 1673, en el que se describe «un Dechado de muestras, de cañamazo, para labrar [sic por bordar] y sacar labores» AHPSa: Prot. 6190, ff. 12 y ss.

AHPSa. Prot. 5991, ff. 89-93v.

Testamentaría de Isabel La Católica. 1974.

Año 1776. Inv. de Manuel Martín «el Coxo». AHPSa. Prot. 6118, f. 252.

Año 1779. Inv. AHPSa. Prot. 1140, f. 14v.

Esta idea negativa de lo asimétrico como defecto en prendas y joyas se ve muy bien en dos ejemplos de un mismo inventario, la dote de Catalina Ahumada, viuda que fue de Julián Martín, que casó de nuevo con Marcos González en Cepeda, año 1703: «Dos pares de arracadas desdecidas, y lo dorado sin arillos; iten, unas cintas de resplandor, no cabales, del pelo». AHPSa. Prot. 5996, ff. 113-117 (la cursiva es mía).

Inventario de bienes de Juan Berguío y María González. AHPSa. Prot. 1132, f. 3.

AHPSa. Prot. 6004, ff. 140 y ss y Prot. 6012, ff. 66 y ss, respectivamente.

AHPSa. Prot. 6239, f. 14.

AHPSa. Prot. 6243, ff. 266 y ss.

AHPSa. Prot. 6315, fs.

AHPSa. Prot. 6013, ff. 127 y ss.

AHPSa. Prot. 6251, f. 142.

AHPSa. Prot. 6190, f. 13v.

AHPSa. Prot. 6143. Inv. González del Tablado, f. 64; inv. de Silvestre de Lucas, f. 69; testamento de María Pies, ff. 102 y ss., año 1687, y dote, sin especificar, ff. 18 y ss.

AHPSa. Prot. 6143, f. 52.

AHPSa. Prot. 6103, sf. En los ejemplos que siguen van en cursiva los que podemos asegurar que se refieren a corazones de novia.

AHPSa. Prot. 6103, f. 98.

AHPSa. Prot. 6103, f. 30v.

AHPSa. Prot. 6105, f. 29v.

AHPSa. Prot. 6105, f. 149v.

AHPSa. Prot. 6107, f. 69.

AHPSa. Prot. 6107, f. 233v.

AHPSa. Prot. 6127, f. 182.

AHPSa. Prot. 6107, f. 153v.

AHPSa. Prot. 6003, ff. 26-29v.

AHPSa. Prot. 6111, f. 71v.

AHPSa. Prot. 6111, f. 81v.

AHPSa. Prot. 6112, f.11.

AHPSa. Prot. 6115, f. 14

AHPSa. Prot. 6008, ff. 212 y ss.

AHPSa. Prot. 6008, ff. 180 y ss.

AHPSa. Prot. 6120, f. 126v.

AHPSa. Prot. 6127, f. 121.

AHPSa. Prot. 6022, ff. 56 y ss.

AHPSa. Prot. 1133, ff. 60v. y ss.

AHPSa. Prot. 1136, f. 9.

AHPSa. Prot. 1134, ff. 30 y ss.

AHPSa. Prot. 1135, f. 25v.

AHPSa. Prot. 1137, f. 3.

AHPSa. Prot. 1140, ff.ss.

AHPSa. Prot. 1140, f. 14v y ss.

AHPSa. Prot. 1140, 23 hojas.

AHPSa. Prot. 1142, ff. 7 y ss.

AHPSa. Prot. 1142, f. 9.

AHPSa. Prot. 7523, fs.

En el año 1805 se menciona en inventario de Baltasar Herrero ¿o Herrera? «un corazón de almendrillas grande». AHPSa. Prot. 1805, ff. 207 y ss. (la cursiva es mía).

AHPSa. Prot. 5988, ff. 21-23v.

AHPSa. Prot. 5991, ff. 149 y ss.

AHPSa. Prot. 5993, ff. 16-18v.AHPSa. Prot. 5993, ff. 16-18v.

AHPSa. Prot. 5994, ff. 212-215v.

AHPSa. Prot. 5996, ff. 103-105, 118-118v. En el primero de los documentos y junto al corazón de raso se citan «una bolsita de lama con el compañón de un Niño [es de suponer que, estando en mayúscula, se trate de una imagen mutilada del Niño Jesús], un rosario de açavache de cinco dieces. Un cordón de monjas y una cruz de alquimia».

AHPSa. Prot. 5996, ff. 61-66v.

AHPSa. Prot. 5997, f. 21.

AHPSa. Prot. 5996, ff. 19-22.

AHPSa. Prot. 5997, año 1701, inv. f. 18; año 1704, inv. de Juan Blanco, ff. 130-135v; año 1705, inv. Catalina Blanco, ff. 26 y ss; año 1705, bienes de Ana Blanco, ff. 118-118v; año 1705, bienes al matrimonio de Manuel de la Mora con Ysabel Blanco, ff. 165-168. Prot. 5998, año 1706, inv. de Pablo Martín, ff. 255-258v. Prot. 5998, año 1708, inv. de Blas Gil, ff. 176-179. Prot, 5999, año 1709, entero de (ilegible), ff. 134-137; año 1710, inv. de Marcos Sánchez, f. 13. Prot. 6001, año 1730, inv. ff. 221 y ss; año 1735, inv. de Dionisio Sánchez, ff. 56-57v; año 1736, inv. de María Sánchez de Tomé, ff. 34-37. Prot. 6002, año 1740, inv. de Catalina Hernández, ff. 9-10v. Prot. 6003, año 1743. Partixa de herederos de Juan Sánchez de Miguel, ff. 17v y ss. Prot. Prot. 6008, año 1765, bienes de Francisco González a su hijo Juan, ff. 67 y ss. Prot. 6009, año 1767, inv. de Manuela García, ff. 51 y ss. Prot. 6012, año 1778, inv. de Rosa Blanco, ff. 142 y ss; año 1778, inv. María Pérez, ff. 127 y ss; año 1778, inv. de Juan Sánchez Casado, ff. 187y ss; año 1780, inv. de Santiago Sánchez, ff. 32 y ss. Prot. 6013, año 1782, inv. de Domingo Gascón, ff. 32 y ss. Prot. 6017, año 1798, inv. de Diego Velasco, ff. 212 y ss; año 1798, inv. Isabel García, ff. 214 y ss; año 1799, inv. de Juan Sánchez, ff. 121 y ss.

«Un corazón de relicario [más] otro corazón». Año 1757, inv. de Magdalena Corral. AHPSa. Prot. 6006, fs.

«Un agnus en corazón». Año 1747, inv. de María Sánchez. Prot. 6004, ff. 97-98; «Un niño en cruzis que está en un corazoncito de plata», en inv. de 1748. Prot. 6004, ff. 140v y ss; «Una verónica de corazón» en inv. de María Pérez, año 1788. Prot. 6012, ff. 127 y ss.

AHPSa. Prot. 5997, f. 21.

AHPSa. Prot. 5997, ff. 173-177.

AHPSa. Prot. 5997, ff. 130-135v; 173-177; 200-211 y 270-273v.

AHPSa. Prot. 5997, ff. 162-164.

AHPSa. Prot. 5997, ff. 287-288v.

AHPSa. Prot. 5998, ff. 208-211.

AHPSa. Prot. 5998, ff. 70-72v.

AHPSa. Prot. 5998, ff. 263-263v.

AHPSa. Prot. 5998, ff. 176-179.

AHPSa. Prot. 5998, ff. 190 y ss.

AHPSa. Prot. 5999, ff. 127-131v.

AHPSa. Prot. 6002, ff. 191-194v.

AHPSa. Prot. 6003, ff. 61-67v.

AHPSa. Prot. 6008, ff. 212 y ss.

AHPSa. Prot. 6008, ff. 221 y ss.

AHPSa. Prot. 6008, ff.180 y ss.

AHPSa. Prot. 6012, ff. 127 y ss.

AHPSa. Prot. 6013, ff. 27 y ss.

AHPSa. Prot. 6013, ff. 32 y ss.

AHPSa. Prot. 6014, ff. 149 y ss.

AHPSa. Prot. 6015, ff. 153 y ss.

AHPSa. Prot. 6017, ff. 214 y ss. La temprana devoción que despierta en Salamanca la Santa de Ávila se ve materializada en esta variante, de hechura cordiada, y la conocida como «Firma de la Madre Teresa», ambas fórmulas de la familia de los relicarios.

En inventario de María Elices, año 1811, se menciona «un corazoncito de papel [junto a] una Nª Sª de las Angustias, un San Antonio redondo de plata y dos mediaslunas grandes» AHPSa. Prot. 6021, ff. 95 y ss.

AHPSa. Prot. 6019, ff. 224 y ss.

AHPSa. Prot. 6019, ff. 207 y ss.

AHPSa. Prot. 6020,f. 100.

AHPSa. Prot. 6022, ff. 164 y ss.

AHPSa. Prot. 6021, ff. 103 y ss.

AHPSa. Prot. 6022, ff. 164 y ss.

AHPSa. Prot. 6023,fs.

AHPSa. Prot. 6151,f. 247.

AHPSa. Prot. 6024,fs.

AHPSa. Prot. 6144,f. 17v.

AHPSa. Prot. 6145,f. 50.

AHPSa. Prot. 6147,f. 82v.

AHPSa. Prot. 6149,f. 200v.

AHPSa. Prot. 6149,f. 162.

AHPSa. Prot. 6919,sf.

AHPSa. Prot. 6919.f. 161.

AHPSa. Prot. 6937,f. 19.

AHPSa. Prot. 6177,ff. 39v., 69 y ss., y 90.

AHPSa. Prot. 6179, f. 90.

AHPSa. Prot. 6183, f. 75.

AHPSa. Prot. 6186, ff. 52 y ss.

AHPSa. Prot. 6186, ff. 68 y ss.

AHPSa. Prot. 6920,f. 25v.

AHPSa. Prot. 6189, ff. 10 y ss. Francisco del Mercado, pintor, decoró las paredes del humilladero de San Martín, actualmente perdidas. En documento del año 1750, consta la cantidad de 460 reales de vellón por la reparación de una cama para pobres y clérigos peregrinos en la ermita de San Benito, «a zenso reservativo de Francisco de Mercado, vezino que fue desta villa. APSMtn.» Cuentas de 1746-1825, ff. 26v-27.

AHPSa. Prot. 6189, f. 76v. Inventario de la viuda de Gabriel López, El Biejo.

APSMtn. Libro de la Cofradía del Rosario de 1685-1761, f. 177v.

AHPSa. Prot. 6195, ff. 16 y ss.

AHPSa. Prot. 6195, ff. 34v. y ss.

AHPSa. Prot. 6195, ff. 53 y ss.

AHPSa. Prot. 6198, f. 60.

AHPSa. Prot. 6199, ff. 4 y ss.

AHPSa. Prot. 6199, f. 102v.

AHPSa. Prot. 6202, f. 50.

AHPSa. Prot. 6207, ff. 17-19.

AHPSa. Prot. 6205, f. 80.

AHPSa. Prot. 6216, f. 24.

AHPSa. Prot. 6216, f. 80v.

AHPSa. Prot. 7523, fs.

APStbñz. Inventario de Nuestra Señora del Rosario del año 1761. sf.

AHPSa. Prot. 6230, ff. 36 y ss.

AHPSa. Prot. 6143, f. 21.

AHPSa. Prot. 6235, f. 366.

AHPSa. Prot. 6237, f. 41.

AHPSa. Prot. 6237, f. 42v.

AHPSa. Prot. 6240, ff. 65 y ss.

AHPSa. Prot. 6240, f. 65v.

AHPSa. Prot. 6240, f. 59.

AHPSa. Prot. 6240, ff. 76v y ss.

Don Gome de Benavides, Señor de Frómista y de Valdematilla, por testimonio de Fernán Rodríguez de Alfontes y Diego Rodríguez del Burguillo, escribanos, otorga escritura de donación de este monasterio de Zarzoso, que es en Valdematilla, en 28 de mayo de 1455, y lo dona con la dehesa de Navahermosa.

AHPSa. Prot. 6241, f. 266v.

AHPSa. Prot. 6242, f. 4.

AHPSa. Prot. 6243, f. 266 y ss.

AHPSa. Prot. 6251, f. 142.

AHPSa. El brazal o brazalera (en Mogarraz esquilera) se conserva actualmente como pieza-testigo en el traje de Vistas, de donde cuelgan relicarios, medallas, dijes, esquilas, cascabeleras y otras joyas y amuletos, generalmente de tamaño regular o grande, no joyas pequeñas, como este corazoncito del documento.

AHPSa. Prot. 6247, f. 46v.

AHPSa. Prot. 6247, ff. 118 y ss.

AHPSa. Prot. 6248, f. 90.

AHPSa. Prot. 6248, f. 135.

AHPSa. Prot. 6251, f. 142.

AHPSa. Prot. 6251, f. 92v.

AHPSa. Prot. 6251, ff. 144 y ss.

AHPSa. Prot. 6251, ff. 115 y ss.

AHPSa. Prot. 6252, f. 207v.

AHPSa. Prot. 6251, ff. 125 y ss.

AHPSa. Prot. 6216, f. 80v.

AHPSa. Prot. 6313, f. 33.

AHPSa. Prot. 6317, ff. 82-87v.

AHPSa. Prot. 6317, ff. 16-18.

AHPSa. Prot. 6922, ff. 47 y ss.

AHPSa. Prot. 6923, ff. 66 y ss.

AHPSa. Prot. 6923, ff. 57 y ss.

APV. Inventario de Nuestra Señora del Rosario del año 1737, ff. 64 y ss.

AHPSa. Prot. 6321, f. 111.

AHPSa. Prot. 6322, ff. 114 y ss.

AHPSa. Prot. 6324, ff. 76-78.

AHPSa. Prot. 6166, f. 3.

AHPSa. Prot. 6326, ff. 206-211.

AHPSa. Prot. 6326, ff. 36-54.

AHPSa. Prot. 6328, f. 148.

AHPSa. Prot. 6328, f. 218.

AHPSa. Prot. 6330, ff. 31 y ss.

Entre los siglos XVII y XIX están documentadas seis poblaciones con imágenes de devoción de santa Teresa en sus casas. Candelario en 1705, 1 obra; Cepeda, en 1649, 4; Miranda, en 1712 y 1765, 3; San Martín del Castañar, en 1736 y 1783, 3; Sequeros entre 1698 y 1742, 6 obras; Sotoserrano, año 1833, 1 obra. En total, 18 piezas: 11 pinturas, entre grandes y pequeñas; de una de ellas se dice que es «antigua»; 2 estampas o grabados y 5 hechuras de bulto, una de yeso, una de hierro y tres de barro, dos de ellas «guarnecidas de mano de monxas», piezas que, de figuras «de gracia», fueron convertidas en «vestideras» (Cea 1993: 213-288). En inventario de San Martín del Castañar, año 1742, se cita una Vida y obra de Santa Teresa. AHPSa. Prot. 6203, f. 61.

Entre los años 1733 y 1781, en la documentación consultada para este estudio, se cuentan 12 Teresas (le sigue el nombre de María, que había sido el más abundante hasta entonces, con 10 ejemplos, con 4 el de Ana y el de Catalina con 3): Theresa González, 1733; Theresa Pérez de Simón, 1743; Theresa Pérez Calama, 1745; Theresa Escudero,1748; Theresa Fernández, 1755; Theresa González, 1758; Theresa González, 1761; Theresa Curto, 1763; Teresa Phelipe, 1763; Theresa Martín, 1765; Theresa Marcos, 1776; Theresa Maíllo, 1781.

APSEtbn. Cuentas de la hermita de San Juan de los Pajares que comenzaron en 1695, f. 20v. Además de los abundantes relicarios embutidos con agnusdei y otras devociones en hechura de cera en el siglo XVIII, quedaban también de esa época, en los años 70 del pasado siglo, deliciosos ejemplos de conventinos y teatrinos con escenas religiosas y profanas en colecciones particulares salmantinas, realizados con ese material.

Francisco del Mercado, entre otras obras realizadas en la Sierra, decoró con pinturas las paredes del Humilladero de San Martín, actualmente perdidas. En el inventario de su viuda, año 1671, que casó en segundas nupcias con Domingo Hidalgo, constan, entre otros bienes, lo que suponemos era la obra que dejó el pintor en el taller a su muerte sin vender, más la que adornaba las paredes de su casa: «un quadro de zinco quartas en largo y bara de ancho, pintura de Nuestra Señora. Otro país pequeño en que está pintada una montería. Un quadro de zinco quartas en largo y bara de ancho, pintura de Nuestra Señora del Río. Otro quadrito pequeño, retrato de Juan del Mercado. Quadro de bara y media de largo y tres quartas de ancho, pintura de Nuestra Señora del Carmen, sin marco, casi nueva. Dos papeles de pinturas francesas, largos. Un lienzo en que está pintado San Francisco». AHPSa. Prot. 6189, f. 10 y ss.

AHPSa. Prot. 6102, f. 45v.

AHPSa. Prot. 6103, f. 98.

AHPSa. Prot. 6103, f. 81.

AHPSa. Prot. 6107, f. 69.

AHPSa. Prot. 6108, f. 107.

AHPSa. Prot. 6107, ff. 194 y ss.

AHPSa. Prot. 6108, f. 107.

AHPSa. Prot. 6111, f. 93.

AHPSa. Prot. 6112, f. 11.

AHPSa. Prot. 6008, ff. 131 y ss.

AHPSa. Prot. 5992, ff. 163 y ss.

AHPSa. Prot. 5996, ff. 113-116.

AHPSa. Prot. 5999, ff. 3 y ss.

AHPSa. Prot. 6903, ff. 45-50v.

AHPSa. Prot. 6007, ff. 61 y ss.

AHPSa. Prot. 6007, ff. 142 y ss.

AHPSa. Prot, 6008, ff. 131 y ss.

AHPSa. Prot. 6015, ff. 243 y ss.

AHPSa. Prot. 6015, ff. 243 y ss.

AHPSa. Pro 6017, ff. 214 y ss. Una lectura más fría nos inclinaría a entender el término hermosa como de figura oronda y de buenos colores en el rostro. Hasta los años 50 del pasado siglo, el canon de la belleza en la mujer seguía pautas que ya trae en 1627 el Maestro Gonzalo Correas en su Vocabulario de Refranes… (2000: 433, refrán 569).

AHPSa. Prot. 6023, f. 90v.

AHPSa. Prot. 6144. ff. 51 y ss. Es curiosa esta temprana devoción de la familia mirandeña de los «Diezes» hacia la Venerable Sor María de Jesús de Ágreda (1602-1665), a tan sólo 50 años de su muerte. Fue proclamada venerable en 1675. Franciscana concepcionista, fundadora, escritora mística y evangelizadora, tuvo abundante correspondencia con el rey Felipe IV, de quien fue consejera. En la Sierra de Francia se venera una pintura en el monasterio de Zarzoso, además del relicarcito-retrato bordado de Cepeda, que desapareció por un incendio en 2019.

AHPSa. Prot. 6149, ff. 345 y ss.

AHPSa. Prot. 6149, sf.

AHPSa. Prot. 6181, ff. 25v y ss.

AHPSa. Prot. 6182, ff. 18v-19.

AHPSa. Prot. 6186, f. 130v.

AHPSa. Prot. 6186, ff. 130 y ss.

AHPSa. Prot. 6186, f. 179.

AHPSa. Prot. 6920, f. 25v.

AHPSa. Prot. 6921, ff. 11-14v.

AHPSa. Prot. 6189, ff. 10 y ss. Además de esta joya, figuran «un corazón de plata, obra de filigrana, aumado; una joita de plata y en la vidriera, en la una, un cruzifijo y en la otra la Anunziación de Nuestra Señora, la del crucifixo, quebrada». En ese mismo año y protocolo (ff. 246 y ss.), María de los Reyes, entonces avecindada en Texeda y viuda en primeras nupcias del pintor, dejaba mandado en testamento: «a mi criada María un manteo de cada día, a mi tía, «la Merina», una toca y un mandil, y a Ana, criada del Lzdº Corral, el sayuelo que traigo a cada día».

AHPSa. Prot. 6190, ff. 86 y ss.

AHPSa. Prot. 6194, f. 257.

AHPSa. Prot. 6195, ff. 54 y ss.

AHPSa. Prot. 6199, ff. 123-125.

AHPSa. Prot. 6203, f. 71v.

AHPSa. Prot. 6197, f. 41v.

AHPSa. Prot. 6216, f. 80v.

AHPSa. Prot. 6230, f. 155.

AHPSa. Prot. 6230, f. 8 y ss.

AHPSa. Prot. 6237, f. 10v.

AHPSa. Prot. 6238, f.1v.

AHPSa. Prot. 6240, ff. 87 y ss.

AHPSa. Prot. 6244, f. 21v.

AHPSa. Prot. 6247, sf. «Pintado en cristal» o «sobre cristal» es como aparece en todos los documentos que conozco sobre pinturas de cuadros y relicarios con esta modalidad. Nunca «bajo cristal».

AHPSa. Prot. 6240, ff. 9 y ss.

AHPSa. Prot. 6251, ff. 129 y ss.

AHPSa. Prot. 6327, ff. 214-225.

AHPSa. Prot. 6328, ff. 191 y ss.

Desgraciadamente, de la documentación notarial de la villa de Mogarraz sólo se conservan los protocolos relativos a la escribanía de Francisco González Huebra, correspondientes a los años 1862, 1863 (AHPSa. Prot. 7986) y 1864 (AHPSa. Prot. 7987).

Para el entero que Isabel Matheos, viuda de Francisco González, otorga a su hijo, Juan González del Tablado: “nombraron por fieles tasadores y contadores a Francisco González de la Güebra y a Juan González, organista, vezinos deste dicho lugar que, estando presentes, azeptaron y juraron en forma, y se dio prinçipio a los imbentarios, tasa y adjudicación”. (AHPSa. Prot. 6143, f.51) (Cea 1978: 169-232).

Contabilizamos sólo las piezas que consideramos joyas-utensilio (cucharas y tenedores «de vestir», colgando de alguna prenda). En algunos casos «el macho y la hembra» forman una misma pieza. No obstante, aparece también documentada la otra familia de cucharas y tenedores, cubiertos exclusivos de mesa y auxiliares de cocina.

AHPSa. Prot. 6103, ff. 81v y ss.

AHPSa. Prot. 6111, f. 81.

AHPSa. Prot. 6127, f. 12v.

AHPSa. Prot. 6127, f. 12v.

AHPSa. Prot. 1132, f. 101.

AHPSa. Prot. 5981, ff. 152-159v.

AHPSa. Prot. 5993, ff. 138-157v.

AHPSa. Prot. 5984, ff. 100 y ss.

AHPSa. Prot. 5995, f. 141.

AHPSa. Prot. 5999, f. 79.

AHPSa. Prot. 6903, f. 23.

AHPSa. Prot. 6903, f. 60.

AHPSa. Prot. 6000, ff. 15-19v Sic por machihembrado, encastrado.

AHPSa. Prot. 6000, ff. 15-19v.

AHPSa. Prot. 6002, f. 60.

AHPSa. Prot. 6008, ff. 180 y ss.

AHPSa. Prot. 6015, ff. 6 y ss.

Las razones de la buena apariencia en los viajes tienen ejemplos muy ilustrativos en los de Sevilla a las Indias (Cea y García Mouton 2001: 327-354).

AHPSa. Prot. 6147, f. 75.

AHPSa. Prot. 6175, f. 87 y ss.

AHPSa. Prot. 6147, f. 82v.

AHPSa. Prot. 6165, f. 26.

AHPSa. Prot. 6917, f. 161v.

AHPSa. Prot. 6179, f. 119v.

AHPSa. Prot. 6183, f. 27.

AHPSa. Prot. 6183, f. 12.

AHPSa. Prot. 6183, f. 36v.

AHPSa. Prot. 6184, f. 60.

AHPSa. Prot. 6225, ff. 42v y ss.

AHPSa. Prot. 6235, f. 40.

AHPSa. Prot. 6243, ff. 137v.

AHPSa. Prot. 6243, ff. 104-115v.

AHPSa. Prot. 6313, f. 33.

Se llaman y son escancianos los seis últimos mozos que han contraído matrimonio el año anterior, nombrados por el Ayuntamiento el primer día de enero en el atrio de la iglesia, a la salida de misa mayor: «El casado más antiguo de los seis era considerado jefe. Esa noche –iluminados por el farol que portaba el escanciano primero, abriendo la comitiva, y los cinco restantes, cada uno tocando la sartén con una llave y acompañados del tamboril y la gaita– iban a felicitar los Años Nuevos a las autoridades (concejo, clero, juez y escribano). Escancianos y escancianas tenían que organizar seis cenas, una en casa de cada uno de los matrimonios, y todas debían ser exactamente iguales en cantidad y menú. La primera tenía lugar el día de Reyes; la segunda, el 2 de febrero, día de las Candelas; la tercera, la Pascua de Resurrección; la cuarta, el jueves de la Ascensión; la quinta, la Pascua de Pentecostés o «Pascuaencima» y, la sexta y última, el jueves de Corpus Christi. Al final de la cena bailaban estos seis matrimonios en casa hasta el amanecer. Los escancianos tenían como obligación correr los gallos el lunes de Aguas y «dar el trago» de vino el día de la romería. Vestidos con sus mejores galas, «corrían los gallos» a caballo en el solano de la iglesia. Colocaban un cordel, de esquina a esquina de la calle, al que ataban seis gallos, junto a las «casas de la cruz», y cada uno de los escancianos arrancaba la cabeza a su gallo «a tirón», carrera arriba, carrera abajo, a caballo. Esa noche se cenaba el gallo con toda la familia, y al día siguiente el Ayuntamiento les obsequiaba con una «galleta» de vino, que viene a hacer como medio cántaro y cenaban los seis juntos. Durante los tres días de Carnaval se celebraba baile en la plaza. Las mozas, con sus mejores trajes, daban vueltas diciendo «hu, hu, hu», otras iban vestidas de «hilanderas». A las que estaban «majas» no les tiraban el «sillo» o aguamiel, sino a los «ensabanaos». El martes de Antruejo salían a caballo los seis matrimonios escancianos con los «maragatos» [vistosos adornos de las caballerías, denominados así, quizá, por el recuerdo de los que llevaban las de los maragatos, cuando, arrieros serranos y maragatos, se cruzaban en sus correspondientes andaduras. Las caballerías serranas, tradicionalmente adquiridas en la arriería a Galicia, iban muy enjaezadas en esta celebración, con la enjalma, sobrenjalma y los ataharres de atrás, de colores muy vivos]. El marido iba delante, con la bota de vino y cigarros para ofrecer a los más allegados, la mujer atrás, sentada a la mujeriega y engalanada con cintas portuguesas antiguas, de las de «pulir a los santos» [sic por adornar], y caramelos para tirar obsequiando. Llevaban las caras cubiertas con máscaras y cuando encontraban a un amigo el escanciano le daba la bota de vino y ella un puñado de caramelos». Informó, en abril de 1979, el matrimonio formado por Moisés Serrano y Francisca Becerro, que fueron escancianos durante el año 1945. De algún modo, ese papel comunitario de los seis «escancianos» se completaba con el (litúrgico-jocoso) de los «coscorroneros», dos jóvenes que, habiendo contraido matrimonio el año anterior, apostados junto a las pilas de agua bendita (cercanas a las puertas de acceso al templo), con un palo y una vejiga en el extremo, tenían la función de aporrear a quienes, distraídos al entrar en la iglesia para asistir a los oficios de Semana Santa, entre el jueves y el sábado de gloria, intentaban tomar agua bendita para santiguarse.

En el catálogo de Fernando Durán, Subastas de Arte, mayo de 1989 (nº 572, p.135), salió a subasta un barquillo, machiembrado, de plata con marcas de Salamanca, fiel contraste de Juan Montero, del platero Cardeñosa, año 1759, e inscripción que dice: “Jvan del Pverto”, apellido notable de Mogarraz y La Alberca. Coincidencias que hacen pensar en una más que probable pieza-testigo mogarreña.

AHPSa. Prot. 6143, f. 51.

AHPSa. Prot. 6143, f. 51 y ss.

AHPSa. Prot. 6103, ff. 81v y ss.

AHPSa. Prot. 6105, f. 138.

AHPSa. Prot. 6106, f. 184.

AHPSa. Prot. 6107, ff. 194 y ss.

AHPSa. Prot. 6107, f. 69.

AHPSa. Prot. 6107, ff. 194 y ss.

AHPSa. Prot. 6107, f. 69.

AHPSa. Prot. 6111, f. 81.

AHPSa. Prot. 6112, f. 4.

AHPSa. Prot. 6120, f. 116v.

AHPSa. Prot. 6127, sf.

ADS. 113/35. Estas Constituciones constan de 40 folios aprovechados solamente por el folio recto. Según el informante y cofrade Tomás de los Hoyos Martín, es tradición que los bizcochos con que se convida en el refresco de esta fiesta tienen la medida de los pies de Cristo.

AHPSa. Prot. 6198, f. 4.

AHPSa. Prot. 1132, f. 101.

AHPSa. Prot. 1136, f. 9.

AHPSa. Prot. 1138, ff. 8 y ss.

AHPSa. Prot. 1139, ff. 1-6.

AHPSa. Prot. 1141, f. 40v.

AHPSa. Prot. 1142, f. 9v.

AHPSa. Prot. 7751, f. 27.

AHPSa. Prot. 5981, ff. 152-159v.

AHPSa. Prot. 5982, f. 214v.

AHPSa. Prot. 5984, ff. 100 y ss.

AHPSa. Prot. 5985, ff. 58-61v. La informante Ascensión Sánchez nos contaba, en marzo de 2020, que las dos familias tradicionalmente más ricas de Cepeda eran las de los Gascón y los Felipe.

AHPSa. Prot. 5984, ff. 90-103v.

AHPSa. Prot. 5988, ff. 21.23v.

AHPSa. Prot. 5991, ff. 89-93v.

AHPSa. Prot. 5991, ff. 174 y ss.

AHPSa. Prot. 5993, ff. 75-76v.

AHPSa. Prot. 5993, ff. 138-157v.

Cruz Valdovinos, José Manuel (2006: 264-265). Vaso de camino de los de encaxe con marca de la ciudad de Salamanca, por el mercader Francisco Villarroel, entre 1707 y 1749, figs: 124-125.

Sanz Serrano (1986:97), explicando la figura nº 66 de Antiguos dibujos de platería sevillana, presenta «tres vasos cilíndricos lisos, metidos unos dentro de otros, siendo el más pequeño el único que tiene una moldura en el borde. Su título no tiene duda, ya que dentro del vaso mayor se halla su nombre, «vasos restrañidos» o «juego de vasos», y da como fecha la de 1679.

AHPSa. Prot. 5994, ff. 161-162v.

AHPSa. Prot. 5994, ff. 3-6v.

AHPSa. Prot. 5994, ff. 108-118v.

AHPSa. Prot. 5995, ff. 117-123v.

AHPSa. Prot. 5995, ff. 124-127.

AHPSa. Prot. 5996, ff. 27-28.

AHPSa. Prot. 5996, ff. 61-66.

AHPSa. Prot. 5996, ff. 75-78v.

AHPSa. Prot. 5996, ff. 124-127v.

AHPSa. Prot. 5996, ff. 75-78v.

AHPSa. Prot. 5997, ff. 289-294v.

AHPSa. Prot. 5997, ff. 301-306.

AHPSa. Prot. 5997, ff. 96-102v.

AHPSa. Prot. 5997, ff. 200-211.

AHPSa. Prot. 5997, ff. 268-271v.

AHPSa. Prot. 5997, ff. 197-202.

AHPSa. Prot. 5998, ff. 132-133v.

AHPSa. Prot. 5998, ff. 236-239

AHPSa. Prot. 5998, ff. 216-219.

AHPSa. Prot. 5998, ff. 96-99v.

AHPSa. Prot. 5999, ff. 27-32.

AHPSa. Prot. 5999, ff. 47-48v.

AHPSa. Prot. 5999, ff. 134-137.

AHPSa. Prot. 5999, ff. 46-51v.

AHPSa. Prot. 5999, ff. 778y ss.

AHPSa. Prot. 5999, ff. 127-131.

AHPSa. Prot. 5999, ff. 71-75v.

AHPSa. Prot. 5999, ff. 126-132.

AHPSa. Prot. 6903, ff. 13-17.

AHPSa. Prot. 6903, ff. 11bis-19 bis.

AHPSa. Prot. 6903, ff. 1-4v.

AHPSa. Prot. 6903, f. 15v.

AHPSa. Prot. 6000, ff. 18-21.

AHPSa. Prot. 6000, ff. 15-19v. Este vaso de Cepeda con encaje, de camino, viene a coincidir con los estudiados por Cruz Valdovinos de la Colección Hernández –Mora Zapata, op. cit., con marca salmantina de Francisco Villarroel, figs. 124-125, pp. 264-265.

AHPSa. Prot. 6000, f. 31v.

AHPSa. Prot. 6000, ff. 29-32v.

AHPSa. Prot. 6000, ff. 77-82.

AHPSa. Prot. 6002, ff. 9-10v.

AHPSa. Prot. 6002, ff. 48-54.

AHPSa. Prot. 6002, f. 60.

AHPSa. Prot. 6002, ff. 48-54.

AHPSa. Prot. 6004, ff. 52-57v.

AHPSa. Prot. 6005, ff. 72-77.

AHPSa. Prot. 6006, ff. 77-81v.

AHPSa. Prot. 6007, ff. 142 y ss.

AHPSa. Prot. 6008, ff. 180 y ss.

AHPSa. Prot. 6009, ff. 100 y ss.

AHPSa. Prot. 6010, ff. 148 y ss.

AHPSa. Prot. 6015, ff.40 y ss.

AHPSa. Prot. 6015, ff. 6 y ss.

AHPSa. Prot, 6020, f. 100.

AHPSa. Prot. 6021, f. 88.

AHPSa. Prot. 6993, sf.

AHPSa. Prot. 6144, ff. 170 y ss.

AHPSa. Prot. 6175, ff. 86 y ss y 92 y ss. Entre otros muebles y alhajas que figuran en este testamento y en el inventario post mortem, destacan «el escritorio grande, de fábrica de Salamanca, que está en la sala contigua al huerto, sobredorado con cuatro cajones y pizarra enzima, un espadín con puño y cabos de plata, tres bufetes, diez sillas de moscobia y madera de nogal, un escritorio dorado con tapa de nogal, un escritorio de concha, quatro bancos de respaldo, una Bandeja de plata laboreada de 30 onzas, una servilla [sic por salvilla ¿ la que le había dejado en testamento a su sobrino Francisco Pablo? ] de plata de 32 onzas, un jarro de plata de 16 onzas, otro jarro de plata de 24 onzas, un espadín con empuñadura de plata y su viricú; las armas de la descendencia y antezesores de Don Antonio, dos tapices de colgadura y una caja de pino con dos pelucas blancas. En el bendedero [de la bodega], una cuba bazía, de mano, de doze cántaros».

APM. Inventario de Nuestra Señora de la Questa que comienza en el año 1637, sf.

AHPSa. Prot. 6179, ff. 141-145v.

AHPSa. Prot. 6180, f. 110.

AHPSa. Prot. 6180, f. 68v.

AHPSa. Prot. 6183, f. 27.

AHPSa. Prot. 6183, f. 12.

AHPSa. Prot. 6184, f. 49.

AHPSa. Prot. 6184, ff. 60 y ss.

AHPSa. Prot. 6186, f. 233.

AHPSa. Prot. 6186, f. 238v.

APSEstbn. Cuentas de la Ermita de Nuestra Señora de la Leche de 1681, sf.

APSEstbn. Cuentas de la Ermita de la Leche de 1690, sf.

APSEstbn. Inventario de alhajas de Nuestra Señora de la Paz, sf.

AHPSa. Prot. 6189, ff. 10 y ss.

AHPSa. Prot. 6193, f. 95.

AHPSa. Prot. 6195, ff. 34 y ss.

AHPSa. Prot. 6199, ff. 123-125.

AHPSa. Prot. 6021, fs.

AHPSa. Prot. 6225, f. 39.

AHPSa. Prot. 6225, f. 92v.

AHPSa. Prot. 6225, ff. 25 y ss.

AHPSa. Prot. 6232, f. 63.

AHPSa. Prot. 6232, f. 63.

AHPSa. Prot. 6235, f. 151.

AHPSa. Prot. 6235, f. 382.

AHPSa. Prot. 6237, ff. 3v y ss.

AHPSa. Prot. 6238, ff. 10 y ss.

AHPSa. Prot. 6243, f. 37.

AHPSa. Prot. 6298, ff. 47-50.

AHPSa. Prot. 6299, f. 56.

AHPSa. Prot. 6302, f. 112.

AHPSa. Prot. 6305, f. 56.

AHPSa. Prot. 6306, ff. 154-158.

AHPSa. Prot. 6322, f. 137v.

AHPSa. Prot. 6322, ff. 54-60.

AHPSa. Prot. 6913, f. 182.

La figura del escribano aparece documentada en esta comarca serrana, en más de una ocasión, como pendenciero, bravucón y de vida disoluta, en este caso en «líos de faldas». En la villa de Cepeda, año 1733, se afirma «que Sevastián Díez y Varrio, excrivano numerario de ella, á dado mucho escándalo y mal exemplo, a sus vecinos por haber andado mal entretenido con cuatro o zinco mujeres casadas y, en ellas, una viuda […], condenándole el Juez Eclesiástico de este obispado, en dos años de destierro». AHPSa. Prot. 6240, ff: 3 y ss. Díez Barrio consta como escribano de número en Cepeda desde 1712 a 1730 (protocolos nº: 5999, 6903 y 6000), y desde 1738 a 1747 respectivamente (prots. nº 6002-6003 y 6004).

Sobre el tema de la apariencia, vid. en Molina Álvaro y Jesusa Vega (2004) especialmente los capítulos 4 y 5 sobre La cuestión de la apariencia y la construcción de la imagen pública, y El lujo y la moda en la construcción de las apariencias, pp. 88-142. También Cea (2002: 101-133).

(Piquereddu 2004: 317-370, figs. 162-166, 616-631). Refiriéndose al escarbadientes, informa el autor del siguiente tratado en la nota 6: "F. Martínez del Castrillo, Coloquio breve y compendioso sobre la materia de la dentadura y maravillosa obra de la boca, Valladolid, 1557".

AHPSa. Prot. 6189, ff. 76v.

Cito por la edición crítica de Blanca de los Ríos (1958: 863), Tomo III, Acto I.

Sobre este refrán, vid. Cea (1992: 25-26 y 1999: 204).

AHPSa. Prot. 6143, ff. 51 y ss.

AHPSa. Prot. 5985, ff. 34 y ss.

AHPSa. Prot. 5986, ff. 23-25v.

AHPSa. Prot. 5986, ff. 23-25v.

AHPSa. Prot. 5988, ff. 21-23v.

AHPSa. Prot. 5990, ff. 26-28.

AHPSa. Prot. 5995, ff. 117-123v.

AHPSa. Prot. 5995, ff. 89-92v.

AHPSa. Prot. 6189, ff. 76 y ss.

AHPSa. Prot. 6189, ff. 76 y ss.

AHPSa. Prot. 6320, ff. 56 y ss.

AHPSa. Prot. 6233, ff. 245v y ss.

AHPSa. Prot. 6303, f. 175.

AHPSa. Prot. 6145, f. 30.

AHPSa. Prot. 6103, f. 98.

AHPSa. Prot. 6105, f. 115.

AHPSa. Prot. 6108, f. 127v.

AHPSa. Prot. 6109, f. 4.

AHPSa. Prot. 6008, ff. 221 y ss.

AHPSa. Prot. 6008, ff. 47 y ss.

AHPSa. Prot. 6008, ff. 5 y ss.

AHPSa. Prot. 6008, ff. 9 y ss.

AHPSa. Prot. 6118, f. 161.

AHPSa. Prot. 1139, ff. 1-6.

AHPSa. Prot. 5976, ff. 27 y ss.

AHPSa. Prot. 5978, ff. 137 y ss.

AHPSa. Prot. 5997, ff. 61-66v.

AHPSa. Prot. 5997, ff. 130-135v.

AHPSa. Prot. 5997, ff. 157-161v.

AHPSa. Prot. 5997, ff. 274-279v.

AHPSa. Prot. 5997, ff. 336-339.

AHPSa. Prot. 5997, ff. 398-401.

AHPSa. Prot. 5998, ff. 190 y ss.

AHPSa. Prot. 5999, ff. 46-51v.

AHPSa. Prot. 5999, ff. 71-75v.

AHPSa. Prot. 6903, f. 23.

AHPSa. Prot. 6903, ff. 18-21.

AHPSa. Prot. 6000, ff.2-3v.

AHPSa. Prot. 6000, ff. 56-60.

AHPSa. Prot. 6000, ff. 1-4.

AHPSa. Prot. 6000, ff. 55v-60v. La cursiva es mía.

AHPSa. Prot. 6002, ff. 191-194v.

AHPSa. Prot. 6004, ff.191-194v.

AHPSa. Prot. 6004, ff. 15-21v.

AHPSa. Prot. 6004, ff. 79-82v.

AHPSa. Prot. 6004, ff. 140v y ss.

AHPSa. Prot. 6004, ff. 152-154v.

AHPSa. Prot. 6004, ff. 236-238.

AHPSa. Prot. 6006, f. 81.

AHPSa. Prot. 6005, ff. 72-77.

AHPSa. Prot. 6006, ff. 77-81v.

AHPSa. Prot. 6006, sf.

AHPSa. Prot. 6007, ff.137 y ss.

AHPSa. Prot. 6008, ff. 5 y ss.

AHPSa. Prot. 6008, ff. 9 y ss.

AHPSa. Prot. 6009, ff. 45 y ss.

AHPSa: Prot. 6010, ff. 212 y ss.

AHPSa. Prot. 6012, ff. 221 y ss.

AHPSa. Prot. 6010, ff. 221-224.

AHPSa. Prot. 6011, ff. 26 y ss. La advocación de Nª Sª de los Remedios, en la parroquial salmantina de San Julián, fue también muy venerada en esta Serranía de Francia, devoción atestiguada con mandas de misas en testamentos. En inventario de Agustina Rodríguez, Sequeros, año 1705, consta «una Lámina nueba de Nuestra Señora de los Remedios». AHPSa. Prot. 6237, f. 37v.

AHPSa. Prot. 6012, ff. 81 y ss. La Cruz de los Ángeles o Cruz de Oviedo tuvo importante presencia en la joyería serrana en el siglo XVIII: 29 piezas en La Alberca entre 1750 y 1775 y 3 en Cepeda, entre 1772 y 1788. En La Alberca se conservan cuatro ejemplos en 1801 y 1804 y 2 en Cepeda, años 1804 y 1806. También, la segoviana advocación de Nª Sª del Henar, tanto en medallas como en estampas grabadas. (Cea 1996: 187-236).

AHPSa. Prot. 6012, ff. 81 y ss. La Cruz de los Ángeles o Cruz de Oviedo tuvo importante presencia en la joyería serrana en el siglo XVIII: 29 piezas en La Alberca entre 1750 y 1775 y 3 en Cepeda, entre 1772 y 1788. En La Alberca se conservan cuatro ejemplos en 1801 y 1804 y 2 en Cepeda, años 1804 y 1806. También, la segoviana advocación de Nª Sª del Henar, tanto en medallas como en estampas grabadas. (Cea 1996: 187-236).

AHPSa. Prtp. 6012, ff. 142 y ss.

AHPSa. Prot. 6012, ff. 187 y ss.

AHPSa. Prot. 6013, ff. 65 y ss.

AHPSa. Prot. 6013, f. 10v.

AHPSa. Prot. 6015, ff. 3 y ss.

AHPSa. Prot. 6017, f. 233.

AHPSa. Prot. 6017, ff. 187 y ss.

AHPSa. Prot. 6150, f. 199v.

AHPSa. Prot. 6145, f. 3v.

AHPSa. Prot. 6194, f. 97.

AHPSa. Prot. 6204, f. 1v.

AHPSa. Prot. 6147, f. 82v.

AHPSa. Prot. 6236, ff. 20 y ss.

AHPSa. Prot. 6237, ff. 37 y ss.

AHPSa. Prot. 6242, ff. 57 y ss.

AHPSa. Prot. 6243, ff. 266 y ss.

AHPSa. Prot. 6244, f. 46.

AHPSa. Prot. 6244, f. 125.

AHPSa. Prot. 6245, ff. 36 y ss.

AHPSa. Prot. 6247, f. 116v.

AHPSa. Prot. 6247, f. 56v.

AHPSa. Prot. 6248, f. 135.

AHPSa. Prot. 6248, ff. 83 y ss.

AHPSa. Prot. 6248, ff. 256 y ss.

AHPSa. Prot. 6249, f. 51.

AHPSa. Prot. 6230, f. 145v.

AHPSa. Prot. 6251, f. 92v.

AHPSa. Prot. 6251, ff. 105 y ss.

AHPSa. Prot. 6252, f. 819.

AHPSa. Prot. 6252, ff. 127 y ss.

AHPSa. Prot. 6237, ff. 37 y ss.

AHPSa. Prot. 6315, fs.

AHPSa. Prot. 6176, ff. 11 y ss.

AHPSa. Prot. 6318, fs.

AHPSa. Prot. 6318, fs.

AHPSa. Prot. 6318, fs.

AHPSa. Prot. 6320, fs.

AHPSa. Prot. 6320, f. 3.

AHPSa. Prot. 6321, f. 265.

AHPSa. Prot. 6321, ff. 4 y ss.

AHPSa. Prot. 6322, ff. 54-60

AHPSa. Prot. 6322, ff. 121-124.

AHPSa. Prot. 6323, ff. 118-123v.

AHPSa. Prot. 6323, ff. 170-180v.

AHPSa. Prot. 6324, ff. 188-190v.

AHPSa. Prot. 6324, ff. 203-206v.

AHPSa. Prot. 6324, ff. 32-35v. Me atrevo a considerar que el tal nombre de Marivela no fuera diminutivo de María Isabela y sí Vela, nombre de pila de mujer, como lo fue en la Sierra, hasta los años 70 del pasado siglo, el de Mon Vela para el varón, en honor de Simón Roland, santo sin aureola, popularmente conocido en Salamanca como Simón Vela, descubridor de las imágenes de la Peña de Francia.

AHPSa. Prot. 6324, ff. 32-42.

AHPSa. Prot. 6324, ff. 76-78. La advocación de la toledana Virgen del Sagrario está muy representada en medallas y relicarios en los inventarios serranos y candelarios.

AHPSa. Prot. 6326, ff. 277-280.

AHPSa. Prot. 6166, f. 3.

AHPSa. Prot. 6326, ff. 7-21.

AHPSa. Prot. 6329, ff. 152 y ss.

AHPSa. Prot. 1155, ff. 150-154v.

AHPSa. Prot. 5975, f. 1.

AHPSa. Prot. 6020, ff. 61 y ss.

AHPSa. Prot. 6022, ff. 156 y ss.

AHPSa. Prot. 6023, f. 1.

AHPSa. Prot. 6935, fs.

AHPSa. Prot. 6913, f. 165.

AHPSa. Prot. 6913, f. 165.

AHPSa: Prot. 6917, f. 161.

AHPSa. Prot. 6186, f. 74.

AHPSa. Prot. 6215, ff. 30 y ss.

AHPSa. Prot. 6157, f. 200v.

AHPSa. Prot. 6330, ff. 31 y ss.

Refiere al bocio originado por una alimentación deficiente. En Asturias era usual el dicho, principalmente en relación a la mujer, sobre el mal de la pelagra: «fulana tien papu»

Sic por guapas y atractivas.

Se señalan aquí, como en un retrato o mapa, moral y físico, los distintos estereotipos y dictados tópicos con que cada población clasifica y caricaturiza a las otras vecinas: oficios, defectos y cualidades, por valles, en los ejemplos más locales y por comarcas, en los más generalizantes. Sobre los oficios de los habitantes de Linares de Riofrío se dice: «Linares los albarqueros, que cunden toda la España, media cunden de jabón, y otra media con albarcas y un rinconcito que les queda, con las cribas de linaza». Informó Emilio Rosingana, San Esteban de la Sierra, con 100 años de edad en 1979. Sobre los lugares «acumulaos» a la jurisdicción de San Esteban comentó: «Rando, Randino, Valverdejo y los Pajares, que son los cuatro lugares» (hace siglos despoblados). En relación a las labores del lino: «En Linares tenían fama sus espadadoras o espaderas». Correas trae el siguiente refrán: «Frades y Linares, la flor de los lugares; y andando alrededor, Frades es mejor»; y comenta: «Son a la banda de la Peña de Francia» (Op. cit. p. 358, nº 54). Los vecinos de San Martín del Castañar tienen fama de buenas personas entre los propios serranos, a pesar del siguiente dictado tópico: «San Martín y Bembribe, campana rota, a buen entendedor palabras pocas». Informó en Miranda del Castañar Petra Nieto Coca, de 68 años, en abril de 1973.

Sobre el abanico y otros aditamentos, vid. Martínez Alcázar (2018: 321-331).

AHPSa. Prot. 7710, ff. 169-170.

AHPSa. Prot. 7710, ff. 89-94.

AHPSa. Prot. 7751, f. 2.

AHPSa. Prot. 7751, f. 7v.

AHPSa. Prot. 6016, sf.

Estos siete misterios que forman las siete espadas de la Dolorosa se dividen en dos hazes, tres corresponden a la Infancia de Cristo (Circuncisión, Huida a Egipto y Niño perdido y hallado en el templo), y cuatro a su Pasión y muerte (Cruz a cuestas, Crucifixión, Descendimiento y Llanto sobre Cristo muerto y Sepultura).

AHPSa. Prot. 6018, ff. 83-84v. Declaración de Theresa Panchuelo.

AHPSa. Prot. 6023, f. 74.

AHPSa. Prot. 6002, ff. 122-123. Joaquín Antonio de Coca fue escribano en Miranda de 1744 a 1797 (Prots. 6147 a 6153).

AHPSaAHPSa. Prot.6149, ff.345 y ss. En 1747 Don Rodrigo de Moreta aparece registrado como uno de los caballeros hijosdalgo perteneciente a la Cofradía del Santísimo, conocida como de “los Doce”, de riguroso estatuto de Nobleza y Limpieza de sangre”.

AHPSa. Prot. 6153, f. 20v.

AHPSa. Prot. 6158, f. 83.

AHPSa. Prot. 6917, ff. 161-165.

AHPSa. Prot. 6937, f. 42.

AHPSa. Prot. 7987, f. 34v. Los años 1864 y 1865 son los únicos protocolos que figuran de esta población en el Archivo Histórico Provincial de Salamanca (AHPSa). La ausencia de documentos mogarreños hace que se resientan los resultados generales en el estudio de la indumentaria serrana, siendo Mogarraz una de las poblaciones principales en la conservación y riqueza de piezas-testigo que han llegado a nosotros.

AHPSa. Prot. 6190, f. 12 y ss.

AHPSa. Prot. 6195, ff. 34v y ss. Además de las medallas, relicarios y hechuras de bulto, como recuerdo protector y reliquia por contacto de las más afamadas devociones marianas, se expendían también en sus santuarios unas cintas, generalmente de seda, con el tamaño exacto de sus advocaciones y una pequeña estampa impresa en ellas, conocidas como estadales o medidas. De alguna manera sus devotos se apropiaban así de la protección divina, trasladada a sus hogares. En la documentación serrana se encuentran varios ejemplos de estos recuerdos piadosos: en Sequeros, año 1685: «una medida con un Anus Dei, echura de oro». Inv. de Francisco Cordero de las Matas. AHPSa, Prot. 6230, ff. 66 y ss. En Cepeda, año 1690, consta «una Ymagen de Nª Sª de Atocha y una medida açul, grande, it. una colonia, medida de Francia». Inv. del Lcdº Manuel Pérez de Torivio, presbítero. Prot. 5993, ff. 138-157v. En San Martín del Castañar, año 1704: «Una medida de Monserrate». Inv. del Lizdº D. Pedro de Frías. Alcalde mayor de la villa. Prot. 6195, ff. 34 y ss. En 1725, también en San Martín: «Dos medidas doradas de la Peña de Franzia». Prot. 6199, ff. 102 y ss. En Sequeros, año 1750: «Tres medidas de Nª Sª de la Peña de Franzia azules, otras cuatro encarnadas, dos berdes, dos rosetas de medida, azul lila, otra encarnada». Inv. de Francisco Sánchez Montero. Prot. 6245, ff. 29 y ss. En 1750, de nuevo en Sequeros, figuran «quatro medidas encarnadas de colonia, de Nuestra Señora de la Peña de Franzia, dos de lo mismo azules, otras de lo mismo berdes; dos medidas hechas lazos, otra medida azul de listón». Inv. de Francisca Gascón. Prot. 6245, ff. 36 y ss. Los taxistas de Andújar en Madrid aún llevan el estadal de La Virgen de la Cabeza colgando del retrovisor.

AHPSa. Prot. 6213, f. 224.

AHPSa. Prot. 7523, ff. 94 y ss.

AHPSa. Prot. 6240, f. 65v.

AHPSa. Prot. 6248, ff. 6-7. Francisco Berrocal Montero, fallecido en 1763, ejerció el cargo de escribano en Sequeros desde 1736 a 1762. De su mano son los protocolos 6241 a 6247 inclusive.

AHPSa. Prot. 6917, ff. 161 y ss.

AHPSa. Prot. 7523, ff. 94 y ss.

AHPSa. Prot. 7751, ff. 24v y 26.

AHPSa. Prot. 1132, f. 101.

AHPSa. Prot. 6175, ff. 86 y ss.

AHPSa. Prot. 6165, f. Bis [sic].

AHPSa. Prot. 6244, f. 196.

AHPSa. Prot. 6111, ff. 40 y ss.